Die 1980er Jahre in der Formel 1 waren eine Zeit der Extreme. Eine Ära, die bis heute einen fast mythischen Glanz besitzt und für die brutalste, ungezähmteste und vielleicht faszinierendste Technologie steht, die der Sport je gesehen hat: den Turbomotor. Es war ein Jahrzehnt, in dem die Leistungsgrenzen nicht nur verschoben, sondern geradezu pulverisiert wurden und ein beispielloses Wettrüsten der größten Automobilkonzerne der Welt entfacht wurde.

Die Revolution des „gelben Teekessels“

Bis Ende der 1970er Jahre wurde die Formel 1 von einer soliden, aber berechenbaren Technologie dominiert: dem 3,0-Liter-Saugmotor, allen voran dem Ford-Cosworth DFV. Er war zuverlässig, für fast jeden verfügbar und ermöglichte es kleinen, unabhängigen Teams – den sogenannten „Garagisten“ – mit cleverem Chassis-Design um Siege zu kämpfen. Doch 1977 betrat ein neuer Akteur die Bühne, der alles verändern sollte: Renault.

Die Franzosen wagten es, ein lange ignoriertes Schlupfloch im Reglement zu nutzen, das 1,5-Liter-Motoren mit Aufladung erlaubte. Ihr erster Versuch, der Renault RS01, wurde von der britischen Konkurrenz verspottet. Wegen seiner häufigen und spektakulären Motorschäden, die ihn oft in einer weißen Rauchwolke einhüllten, erhielt er den Spitznamen „gelber Teekessel“. Doch Renault ließ sich nicht beirren. Mit der Einführung eines Bi-Turbo-Systems, das das gefürchtete „Turboloch“ zähmte, gelang 1979 der erste Sieg. Es war der Startschuss für eine Revolution, die den Sport für immer verändern sollte.

Die Architekten der Macht: BMW, Porsche und Honda

Mit dem von Renault erbrachten Machbarkeitsbeweis stürzten sich die Giganten der Automobilindustrie in den Kampf. Jeder verfolgte dabei seine eigene Philosophie.

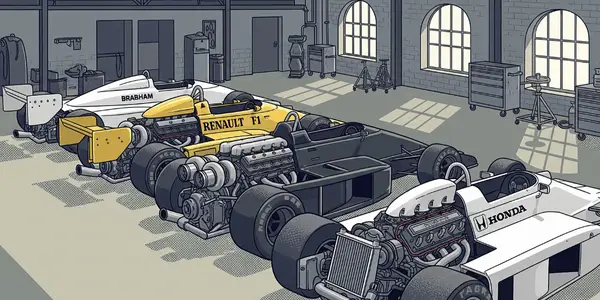

BMW stand für brachiale, schier unkontrollierbare Gewalt. Ihr Vierzylinder-Motor, der legendäre M12/13, basierte auf einem gewöhnlichen Serienmotorblock. Unter der Leitung von Motorenguru Paul Rosche entfesselte dieses Aggregat im Qualifying-Trimm eine Leistung, die bis heute als die höchste in der F1-Geschichte gilt: Schätzungen reichen bis zu unglaublichen 1.400 PS. Fahrer beschrieben die Leistungsentfaltung wie einen Lichtschalter – ein plötzlicher, brutaler Schub, der das Auto an die Grenzen der Fahrbarkeit brachte. In den Händen von Nelson Piquet und im genialen Brabham-Chassis von Gordon Murray führte diese Kraft 1983 zum Weltmeistertitel.

Einen völlig anderen Weg ging die Allianz aus McLaren, TAG und Porsche. McLaren-Teamchef Ron Dennis erkannte, dass man mehr als nur einen starken Motor von der Stange brauchte. Er überzeugte die TAG-Gruppe, die Entwicklung eines exklusiven Motors bei Porsche zu finanzieren. Das Ergebnis war der TAG-Porsche TTE P01, ein kompakter und hocheffizienter V6-Motor, der perfekt auf das McLaren-Chassis zugeschnitten war. Diese Symbiose aus britischem Chassis-Design und deutscher Ingenieurskunst dominierte die Formel 1 von 1984 bis 1986 und sicherte Niki Lauda und Alain Prost drei Fahrertitel in Folge.

Der dritte Gigant im Bunde war Honda. Die Japaner verfolgten einen methodischen, unnachgiebigen Ansatz. Nach Lehrjahren bei kleineren Teams stiegen sie mit Williams zur dominanten Kraft auf und gewannen 1986 und 1987 die Konstrukteurs-WM. Ihr Meisterstück lieferten sie jedoch 1988 ab. Als die Regeln drastisch verschärft wurden, um die Turbos einzubremsen (weniger Ladedruck, weniger Sprit), entwickelten sie einen komplett neuen Motor. Der Honda RA168E war nicht auf maximale Leistung, sondern auf maximale Effizienz getrimmt. In Kombination mit dem McLaren MP4/4 und den Fahrern Ayrton Senna und Alain Prost führte dies zur dominantesten Saison der F1-Geschichte: 15 Siege in 16 Rennen.

Der Kampf gegen die Bestie: Die FIA greift ein

Die explodierende Leistung rief unweigerlich die Sportbehörde FISA (heute FIA) auf den Plan. Was folgte, war ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel. Die FISA versuchte, die Leistung durch immer strengere Regeln zu zügeln, während die Ingenieure immer neue Wege fanden, diese Regeln zu umgehen.

1984: Das Nachtanken wurde verboten und ein Tanklimit von 220 Litern eingeführt. Effizienz wurde über Nacht zum Schlüsselwort.

1986: Das Limit wurde auf 195 Liter gesenkt.

1987: Der maximale Ladedruck wurde auf 4,0 bar begrenzt.

1988: Der finale Schlag: Nur noch 150 Liter Benzin und 2,5 bar Ladedruck waren erlaubt.

Diese Maßnahmen konnten das Wettrüsten jedoch nur verlangsamen, nicht stoppen. Die Kosten explodierten, und die Kluft zwischen den reichen Werksteams und den Privatiers wurde unüberbrückbar.

TURBO MONSTERS (1979-1988)

Daten basieren auf Qualifying-Spezifikationen (Max Boost)Das Ende einer Ära und ihr unvergängliches Vermächtnis

Für die Saison 1989 zog die FIA die Reißleine und verbot die Turbomotoren komplett. Die Gründe waren vielfältig: explodierende Kosten, Sicherheitsbedenken aufgrund der extremen Geschwindigkeiten und der Wunsch nach mehr Wettbewerbsgleichheit.

Die Turbo-Ära war kurz, aber sie hat die Formel 1 nachhaltig geprägt. Sie war ein Schmelztiegel für Innovationen, die später in unsere Straßenautos Einzug hielten. Sie schuf Legenden und einige der ikonischsten Rennwagen der Geschichte. Bis heute steht das Zischen der Turbos, das Fauchen der Wastegates und die schiere Gewalt der Motoren für eine Zeit, in der die Formel 1 gefährlicher, unberechenbarer und in den Augen vieler spektakulärer war als je zuvor.

Das könnte dich auch interessieren:

Monaco 1996: Panis Heldentat für Frankreich

Die vergessene Ära: Asiatech in der Formel 1

Schreibe einen Kommentar